京讼案例

在房产交易日益频繁的当下,借名买房引发的纠纷屡见不鲜。 贾女士与乌女士等人的合同纠纷,正是一场围绕房屋权属证明与真实意思表示的司法较量。从父母遗留的房改房到多次过户的争议房产,案件历经两次婚姻变动与产权转移,最终在京讼律师的努力下,通过法院判决确认了借名合同的有效性。

01 案情简介

房屋作为生存与生活的重要载体,其意义早已超越了单纯的建筑范畴。早年间贾女士的父亲从单位承租了一套公租房。 1996年正值中国住房制度改革的关键阶段,贾女士的父亲通过缴纳购房款获得了北京市内一套房屋的所有权。一家人在此经历了生命中诸多重要的节点,可以说这一套房屋不仅承载着一家人的记忆,也承载着贾女士家族的财产传承脉络。

2008年贾女士与于先生结婚,其父亲将房屋作为新婚礼物赠与贾女士并完成过户。婚后的日子并不像少女想象中的轻松,在不断的磨合中贾女士和于先生最终还是选择了分开,双方离婚时,约定婚内购买的房屋归贾女士所有。

分开一年后二人重归于好,并商议置换一套更大的位置更好的学区房,为了尽快空出购房指标,贾女士出于信任将该房屋过户至于先生名下,再由于先生过户到其母乌女士名下,三人之间约定房屋实际归属不变。

然而几年后年贾女士与于先生再次因感情不合离婚,乌女士却拒绝返还房屋,声称双方存在赠与关系。贾女士遂来到北京京讼律师事务所寻求帮助。

02 办案经过

本案的核心争议在于贾某某与乌某某之间是否存在借名登记的真实合意。乌某某主张房屋登记在其名下即属赠与,而贾某某则坚持双方为借名买房关系。

京讼律师在接受委托后,首先梳理房屋权属变更的时间线,结合贾女士的离婚协议内容,证明房屋在婚姻关系中的归属约定。为了进一步完善证据,京讼律师根据线索找到了当年帮助办理手续的工作人员,并向法庭提交了申请证人出庭作证的申请材料,申请中介公司员工出庭作证,证实过户系为节省税费的借名操作。但要想将零散证据整合成完整逻辑链条仅凭借此还不够,京讼律师在最后提交了房屋出租合同及租金流水,证明贾女士始终实际管理房屋。

庭审中,高晶律师通过房屋原始购房合同及贾女士父亲的赠与材料,奠定房屋初始权属基础。但被告却坚称房屋系赠予取得,高晶律师特地强调了在贾女士的两次离婚协议中均未将涉案房屋作为共同财产分割的事实,并提交了流水记录证明该房屋的实际控制权未转移。每一条证据都对证据链条提够了有力的证据支撑。

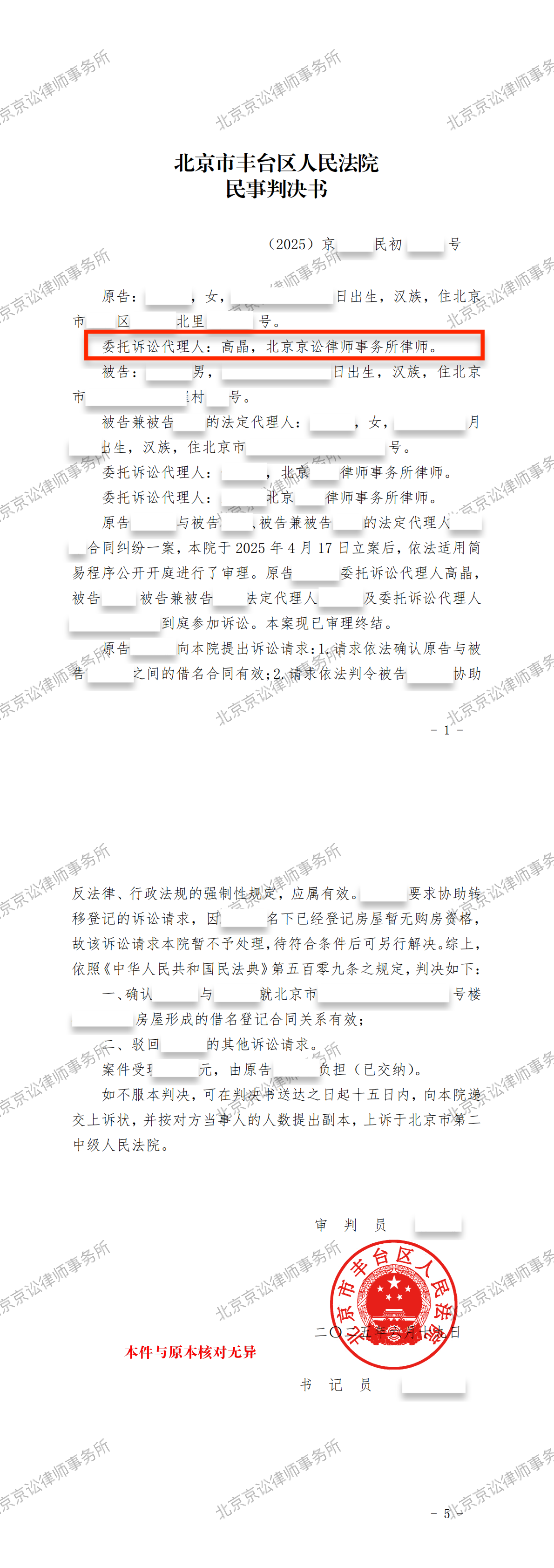

法院审理认为,高晶律师提供的证据已形成完整链条,房屋来源及历次过户均与婚姻状况变动高度关联,离婚协议明确房屋归属,证人证言与实际管理行为相互印证。 乌女士虽主张赠与,但未能提供书面协议或付款凭证等关键证据。根据"高度概然性"证明标准,法院认定借名登记合同关系成立,且不违反法律强制性规定,应属有效。

03 案件结果

法院最终判决:确认贾女士与乌女士就涉案房屋形成的借名登记合同关系有效;这一判决既肯定了借名关系的合法性,又考虑到现实政策限制,为贾女士未来主张权利预留了空间。

04 律师说法

《中华人民共和国民法典》 第五百零九条:当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

借名买房行为具有风险性,借名关系务必签订书面协议,明确约定权利义务,避免口头约定引发争议。要注意保留购房款支付、税费缴纳、实际管理等证据,形成完整证据链,在利益受损时要及时主张权利。

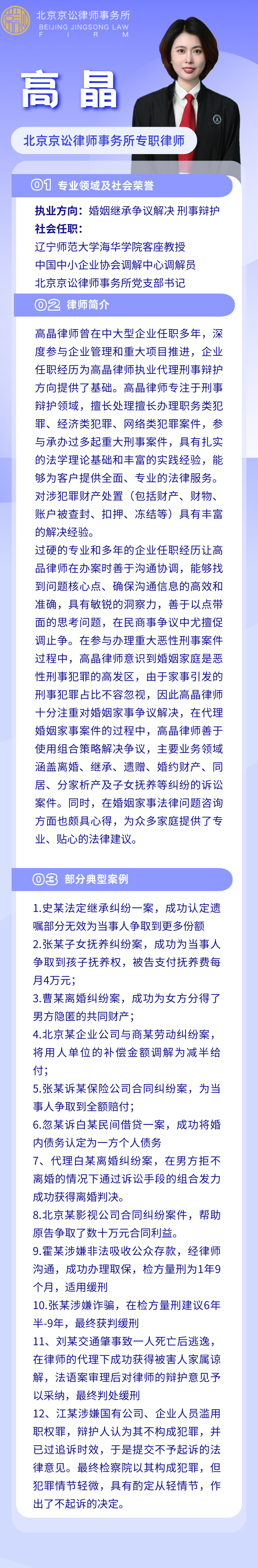

05 律师简介